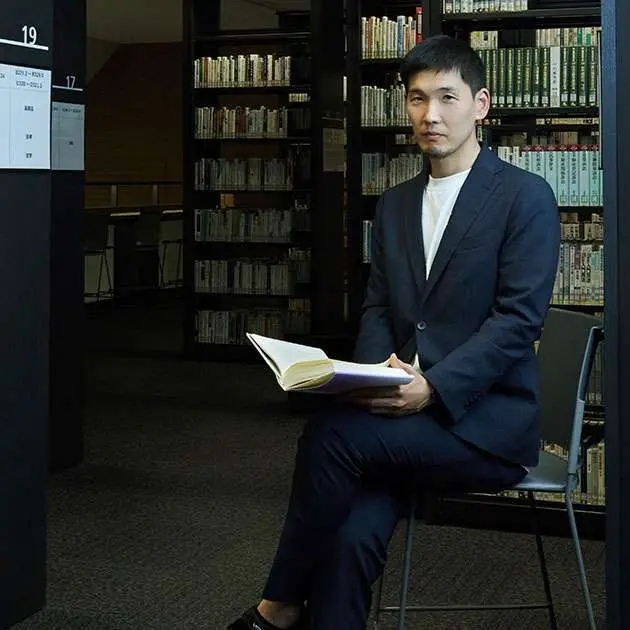

味噌づくりの伝統を受け継ぐ兄弟

右/ 井上 元さん

左/ 井上 直さん

いのうえ はじめ

1987年3月 法学部法律学科 卒業

いのうえ ただし

1994年3月 経済学部経済学科 卒業

長野県で100年以上続く味噌醸造所「井上醸造」を先代から引き継ぎ、元さんが4代目社長、直さんが専務として伝統的な信州味噌づくりを守り続けている。横浜キャンパスの学食(カルフール)で提供されている味噌汁は、「おいしい味噌を後輩に味わってほしい」という想いから、井上醸造の味噌を使ってつくられたものだ。

効率や便利さが重視される今の時代に

「想い」を大切にしてお客様に応える

伝統的な味噌づくりを受け継ぐ兄弟の挑戦

長野県で100年以上にわたる老舗の井上醸造を営んでいる4代目社長の井上元さんと、専務の直さん。伝統的な手づくりの製法を代々受け継ぎ、原料はすべて生産者の顔が見える国産、特に長野県産のものを厳選している。

「私たちの味噌づくりは、とことん昔ながら。今の時代、味噌の仕込みは一年中できますが、うちでは“善光寺平に桃の花が咲く”3月から10月までしか仕込みはやりません」(元さん)

「仕込みの“肝”となる麹づくりには三日三晩かかり、その間に細かく温度を管理することが必要ですが、それも自分たちの手で行います。天候や原料のコンディションに合わせて調整することで、オートメーション化された味噌づくりにはできない味を実現しています」(直さん)

また、井上醸造のこだわりは、製造過程だけでなく販売方法にもある。

「お客様から注文を受けてから、蔵に行って桶から味噌を分ける量り売り販売をしています。お客様と話をしながら味噌を売ること、お子さんがタッパーを手に“おつかい”に来てくれる姿を見られることは、やりがいにつながっています」(元さん)

そんな古き良き製造・販売スタイルは、これからも守り続けていくという。

「今は便利さや簡易性を追求する時代ですが、私たちはやはり“想い”を大切にしていきたい。うちをひいきにしてくれているお客様も、きっとそこを評価してくれていると思うので」(元さん)

「うちの味噌づくりは、先代たちが紡いできたひとつの文化です。数十年後もその味噌づくりが続いているよう、地元の方々と協力しながら、伝統を残していきたいです」(直さん)

歴史ある家業を継いだふたりの大学生活は、まさに出会いの連続だった。

「“神大でなければ出会えなかった友人”がたくさんできた貴重な時間でした。毎日のように食堂に集まっては、勉強をしたり、他愛もない話で盛り上がったり。ぐっと視野が広がりましたね。学生のみなさんにも、さまざまな人とコミュニケーションをとって、できれば本もたくさん読んで、“自分をつくること”に一生懸命になってほしいです」(元さん)

「私は境遇の異なる人々と知り合い、家業の希少性や歴史の重みを知りました。地元にいたときは、醸造所は日常の風景でしたからね。そういう意味では、旅行に出かけるのもいいのではないでしょうか。各地の文化に触れることによって得られる気づきは多いと思います」(直さん)

- MY TURNING POINT

-

人との出会いに恵まれ、楽しく、そして学びの多い大学生活を過ごしたおふたり。

元さんは、所属していた法学部の教授の「法学部を出たからにはリーガルマインドをもって人生を送ってほしい」という言葉が今も胸に残っているという。

「自分なりの正義感をもって生きていくことの大切さは、神大法学部で学びました」(元さん) -

- MY TURNING POINT

-

直さんは、サークル仲間と大学生活の大部分を一緒に過ごしたそう。

「人生においてとても貴重な “学生ならではの時間”を過ごしました。学生のみなさんにも、どうか今を大切にしてほしいです」(直さん) -